9.テクニカル分析の種類

「チャートパターン」とは?

テクニカル分析の概要に触れた先のコラムでは、様々な専門用語が登場しました。

その専門用語をひとつひとつ詳細に説明してゆきたいと思います。

続いては、「チャートパターン」について。

トレンドラインと同様、非常にポピュラーなチャート分析法が「チャートパターン」です。

計算式を用いるのではなく、チャート上に実際に線を引いて、値動きの形状を把握し、未来予想に役立てるツールなので、FX初心者の方もその使い方を覚えておきましょう。

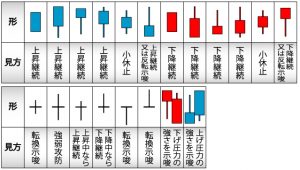

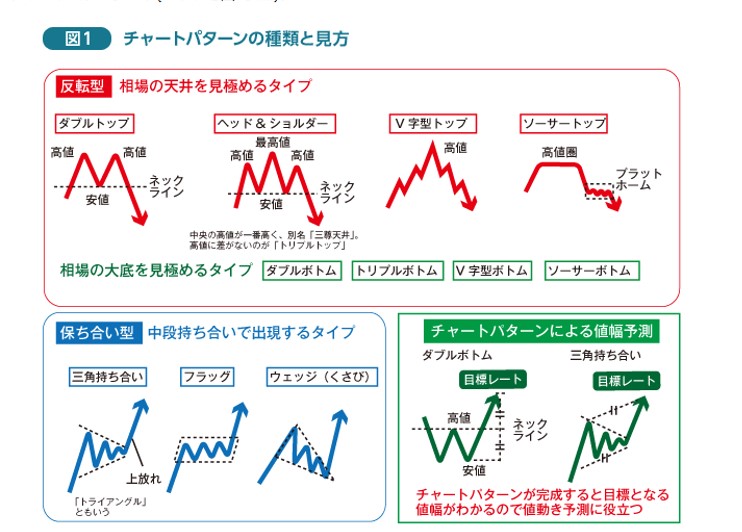

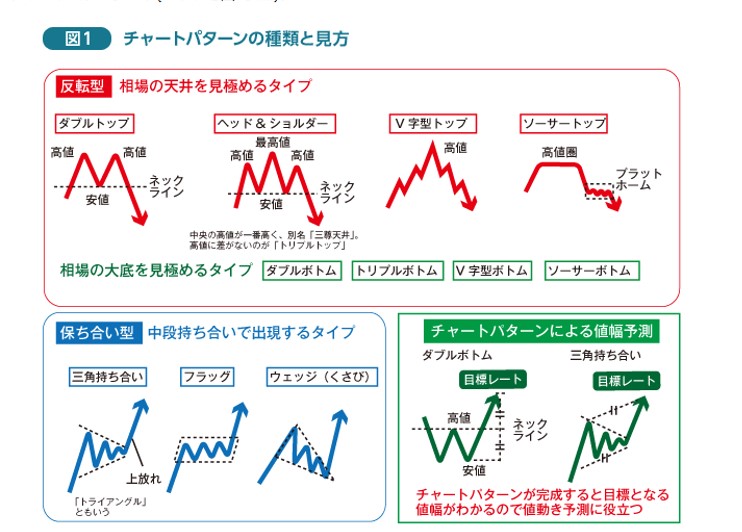

チャートパターンは大きく分けると、

2つのタイプに分類することができます。

1つ目は、相場の天井や大底を探ってトレンドの転換点を見つけるもの(反転型)。

2つ目は、上昇や下降トレンドの中で起きるレンジ相場を見つけて、その後の値動きを予測するもの(保ち合い型)です。

反転型は、相場の天井や大底で起こりやすい為替レートの値動きの形状を示したもの。

テクニカル分析の種類

チャートパターンの種類と見方

天井を知らせるものには「ダブルトップ」、「トリプルトップ」、「ヘッド&ショルダー(三尊天井ともいいます)」「V字型トップ」「ソーサー(お皿)トップ」などがあります。

これらをさかさまにして、「トップ」という単語を「ボトム」に換えたものが、相場の大底を教えてくれるチャートパターンです(いずれも図1参照)。

たとえば、ダブルボトムの場合、為替レートが下落してアルファベッドの「W」の字のように2度安値をつけたあと上昇して、安値と安値の間の途中高値(「ネックライン」と呼びます)を突破したら完成です。

ダブルトップ完成は、下降トレンドからの確かな反転上昇シグナルになるので、ネックライン越えで買いエントリーするのが基本的な売買手法になります。

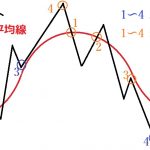

為替レートは、山(高値)と谷(安値)を作りながらジグザクとした形を作って動いていきます。

もし、チャート上の山と谷がどこで起きるか事前に分かれば、すべての値動きを利益に変えることができるので億万長者も夢ではありません。

しかし、人間は神様ではないので、相場の山と谷を正確に当てることは不可能ですが、チャートパターンを使えば、その不可能をある程度、可能にすることができます。

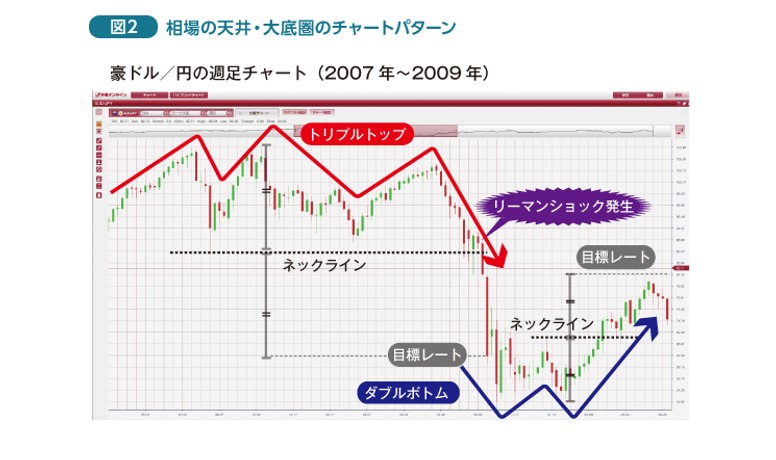

図2は、豪ドル/円の2007年~2009年にかけての週足チャートです。

ご存知のように、この期間の豪ドル/円は2008年9月のリーマンショックを挟んで、20年来高値から史上最安値まで暴落するという天国と地獄を味わいました。

まさに歴史的な相場の天井と大底が連続して訪れたわけですが、そのときのチャート形状に注目すると、天井圏ではかなり明確なトリプルトップ、大底圏でもダブルボトムを確認することができます。

テクニカル分析の種類

チャートパターンの鉄板手法

チャートパターン完成で未来の目標為替レートが分かる

もう1つ、チャートパターンが非常に有効な点は、完成後に為替レートがどの程度まで上昇(or下降)するか、目標レートを教えてくれることです。

先ほどのダブルボトムの例でいうと、

ダブルボトムが完成して上昇モード入りした場合、ボトムの安値からネックラインの途中高値の値幅分だけ、ネックラインからさらに上昇するといわれています(図1参照)。

図2の豪ドル/円のトリプルトップ、ダブルボトムを見ると、トリプルトップのほうは、リーマン・ショックがあまりにすさまじかったため、高値とネックラインの値幅以上、さらに暴落しています。

しかし、その後のダブルボトムに関しては、ほぼ目標為替レートを達成したあと、上昇が失速しています。

相場が反転するかどうかだけでなく、その後、どの程度の値幅で値動きするのかまで教えてくれる点がチャートパターンの大きな魅力といえるでしょう。

最近、大底をつけたかどうか議論されている通貨ペアといえば、ドル/円をおいて他にはありません。

そこで、チャートパターンを使って、

ドル/円の大底を検証してみたのが図3です。

ドル/円は、今年2月に図に示した長期レジスタンスラインを上にブレイクして、下降トレンドの終焉が近づいたといわれています。

直近の値動きをチャートパターンに当てはめてみると、「ソーサーボトム」と呼ばれる形状となっています。

その完成の条件は、鍋底状の大底が形成されたあとにできる「プラットホーム」と呼ばれるレンジ相場を上抜けすることなので。

現在の調整局面が持ち合いに転じて上下動したあと、今年3月につけた1ドル84円台の高値を越えれば完成になります。

直近高値である2011年4月の85円50銭台越えもトレンド大転換の条件になるでしょう。

もう1つの「保ち合い型チャートパターン」で最もポピュラーなのは、三角持ち合い(英語では「トライアングル」)です。

上下動を繰り返していた為替レートの振幅がじょじょに狭まり、値動きが煮詰まって三角形を作っていくのが、その名の由来になっています。

三角持ち合いが続いたあとには、上か下に為替レートが大きく放たれることが多く、相場急変動の予兆として注目されています。

図4は、2011年2~11月のユーロ/円の日足チャートです。

3月の大震災で長い下ヒゲをつけたあと、4月に123円台まで上昇し、そこから三角持ち合いを形成。

そして図のAの時点で大きく下放れして、急落モード入りしています。

三角持ち合いの教科書通りの動きといえるでしょう。

三角持ち合いが下にブレイクされた場合は、

三角形の起点になる高値と安値の値幅分、もしくは、上値切り下げ線を下に平行移動して安値と結んだライン上が、目標レートになります(図4参照)。

保ち合いパターンには、その他にも「フラッグ」や「ダイヤモンド」などいろいろありますが、いずれも上昇や下降トレンドの途中で出現するポジション調整局面と考えればいいでしょう。

どんなトレンドでも、一本調子で上がり続けたり下がり続けたりすることは稀です。

通常は、儲かった投資家の利益確定で相場がいったん小休止します。

その際に出現するのが、

「保ち合い型のチャートパターン」なのです。

たとえば、図5は2011年からのユーロ/ドルの日足チャートですが、その値動きの中にも様々な「保ち合い型チャートパターン」がダマシ絵のように隠れているのが分かります。

直近のユーロ/ドルの形状は、かなり大きな「上昇フラッグ」が形成される途上にあるようにも見えますし、「三角持ち合い」の最終局面を迎えているようにも見えます。

上昇フラッグが完成した場合は、フラッグの旗ざおに当たる図のAとBの間の値幅分だけCから上昇することが予想されるので、目標上値Dは1ユーロ1・38ドル台になります。

反対に三角持ち合いの下放れが起こった場合は、起点となる高値Eと安値Fを結んだ値幅分、Gから下落するので1・13ドル台が安値ターゲットです。

むろん、目標レートはあくまでターゲットに過ぎませんし、 実際の為替レートの値動きがすっきりしたチャートパターンに収まることのほうが稀です。

しかし、値動きの形状を分析することで、

「為替相場がどのようなパターンで過去に動き、未来の目標レートはいくらか」を把握することはFX取引で勝つためには欠かせません。

為替相場の現状認識を深める意味でチャートパターンはとても重要な分析ツールなのです。